🧠 概要

アオギリは、夏に大きな葉を茂らせて日陰を作り、冬には落葉して日差しを通すという特徴があります。しかし、秋になると大量の落葉が発生し、歩道や道路に散乱して掃除が大変です。 この問題※を解決するにあたって、どのように考えていけばいいのでしょうか?

※ 問題は落葉だけではありませんが、ここでは、落葉問題に注目して考えます。また、経緯として次の2点を知っておくことが必要です。

大筋では、以下のような対策が考えられます。

- 短期的な対処

- 住民が自主的に掃除を行う

- 市による掃除の実施

- 市による事前の剪定

- 長期的な対策

- 街路樹としての適性分析

- 樹種の転換

- 気候変動対策という視点からの検討

🧑🤝🧑 住民の問題意識

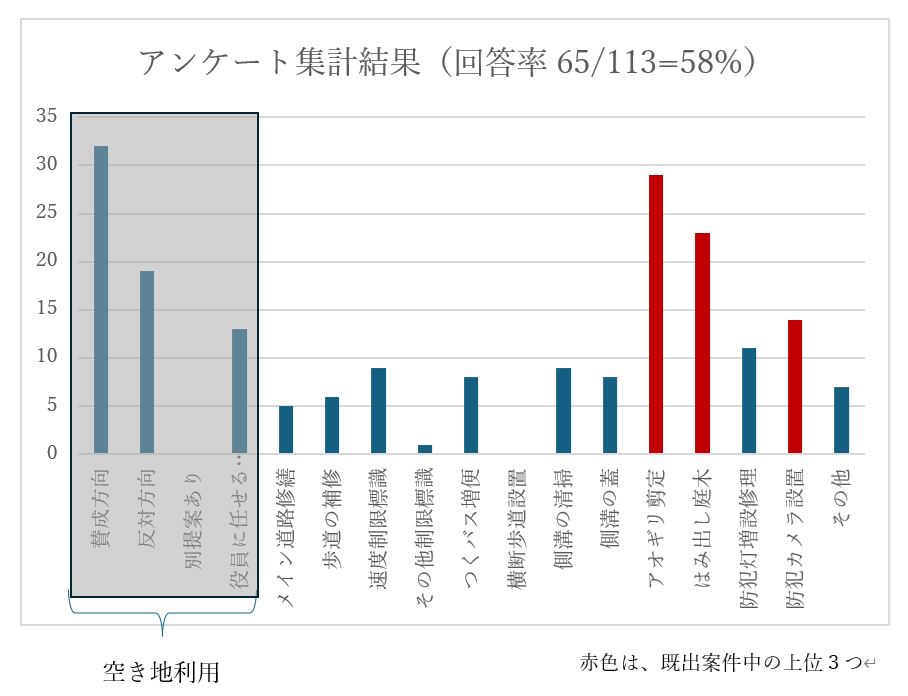

まず、住民による問題意識については、第二自治会の 2025年夏季のアンケート調査で、この問題の件数が最も多かったことからも明らかです。(下図参照) この状況からもある程度推測されるように、意識の高い住民は自主的に掃除を行っており、その負担感の表れと考えられます。

また、(補助的な意味で)住民の自主性に期待するとしても、後述するような長期的な対策の方向性が示されているか否かで、住民の協力意欲も変わってくると思われます。

2025年夏季アンケート調査結果

⏳ 短期的な対処

次に、市による掃除と剪定を比較してみます。

| 比較項目 | 市による掃除 | 市による剪定 |

|---|---|---|

| 実施時期 | 落葉後 | 落葉前 |

| 問題軽減効果 | 落葉は長い期間にわたって発生するため、掃除回数を削減するには、ある程度落葉が散乱した後に対応する必要があり、それまでの間の散乱を放置することになり、問題解決効果はかなり限定的。 | 適切な時期(例えば、11月上旬まで)に剪定を行えば、落葉による迷惑状況を未然に防ぎ、問題解決効果が大きい。 |

なお、アンケート項目において、「アオギリ落葉」ではなく、「アオギリ剪定」となっているのも、対策としては、このような暗黙の比較が前提となり、ほとんど剪定を想定しているためです。

また、この点に関して、2024年度のつくば市への要望書に対して次の回答がありましたが、住民側からは落葉問題への対策として剪定を要望している点について、十分な理解が得られていないか、または問題意識に齟齬があるようです。

「アオギリの適切な剪定は、落葉してからの休眠期とされており、落葉前の剪定は今後の成長に大きく影響するため、剪定する場合には冬季に行っています。落ち葉清掃についてはすみやかに対応いたします。枯れ木についても、すみやかに伐採いたします」

実際、過去には、落葉前の剪定が行われたことは何度もあり、この回答が市の方針変更を示すのであれば、具体的な清掃のタイミングや回数をどうするかなどの確認を含め、今後の対応を協議していく必要があります。

補足として、つくば市建設部道路管理課自身が作成した「街路樹の維持管理指針」におけるアオギリへの言及は、別紙「つくば市の主な街路樹」において、剪定頻度(目安)が「年1回」とされているだけで時期は明示されておらず、上記のような問題点への言及がありません。

✂️ 最適な剪定時期

落葉問題の解決を優先して、アオギリ剪定の最適な時期について考えると、ポイントは次の2点です。

- 落葉が始まる前に剪定を行うこと

- とはいえ、本来の目的と温暖化の影響を考慮して、十分に日差しが和らぐ時期になってから行うこと

これらを踏まえると、可能な限り、11月上~中旬に剪定を行うことが望ましいと考えられます。

🌳 街路樹としての適性

次に長期的な視点から見てみます。上記のような問題は、当然、観音台だけで発生しているわけではなく、実際の事例としては、名古屋市における問題状況と別の樹種(この場合、ハナミズキ)への転換(2014年)が報告されています。

また、次の見解(2016年ころ)も注目に値します。

「都市の厳しい環境に強く、早く成長する樹木として高度成長期に重宝されたが、今の時代には合わなくなっている」(下記リンク 6 から抜粋)

この認識からも分かるように、適性といっても、時代の変化に伴う価値観の変化も考慮する必要があります。 例えば、近年の気候変動に伴う猛暑の増加に対して、街路樹の役割が見直されており、日陰を作ることがより重要視されるようになっています。 そのため、単に落葉問題だけでなく、気候変動対策という視点からも、街路樹としての適性を検討する必要があります。 (この意味では、第一自治会における伐採・撤去という判断の見直しも、一定の期間を経た今、再考の範囲に入るかもしれません)

🔭 長期的な対策

長期の対策としては、上記のような街路樹としての適性分析や時代変化の認識を踏まえた上で、植え替え(樹種の転換)を検討することが考えられますが、 それは、当然ながら、コストや時間がかかるため、具体的な案の慎重な検討とよく練られた合意形成の過程を計画することが必要です。 そのための第一歩として、正確に現状を把握する目的で、Google Map の航空写真を利用して、 アオギリの位置や状態を管理するための地図と Excel シートを作成してみました。 (下記リンク参照)

これを利用して、例えば、次のようなことが分かります。(ただし、これらの数値は、あくまで航空写真からの目視によるものなので、現場での確認が必要です)

- 第二自治会の区域内のアオギリの植樹位置は 244 箇所。

- そのうち、現存するアオギリは 215 本。

- 失われたものが 31 本。(喪失率 = 31/244 = 12.7%)

すなわち、約8分の1が失われているので、植え替えるにしても、 (いい案かどうか分かりませんが、例えば)この失われた箇所を利用して試してみるなど、 現状を踏まえて、丁寧かつ効率的かつ失敗しにくい計画を立てることが望まれます。

ここで、丁寧に、というのは、全体一律の考えではなく、場所によって、例えば、次のような点を考慮するという意味です。

- 位置によっては、不都合(道路標識や防犯灯の邪魔になる、個人の事情に合わない、など)になっている場合(または費用節約のための間引きとして)、一部の撤去も検討する。

- 必ずしも1つの樹種への転換ではなく、メイン道路と脇道で異なる樹種に植え替える。

- または、メイン道路のもの(比率は 193/244 = 79%)だけ(植え替えて)残す。

これらは可能性の一部にすぎませんが、 やはり、長期的な対策というのは簡単ではないので、結論を急がずに、考えるための材料を整えつつ、 気長に、とはいっても、少しずつでも着実に進められる方法が必要です。また、このような問題意識や意見交換を通じて、 住民の相互理解が深まるのであれば、必ずしも親睦イベントに頼らなくても、地域は住みやすくなることが期待されます。

📚 関連情報リンク

| トップページに戻る |