本荘2019解読メモ

■ 本荘, 2019 の論点整理

・ まとめ ・ この表は作業中のもので、議論の進行に合わせて更新します。| 理論区分 | 要点 | 非自発的失業 | 自発的失業 | 分析・対策 | 評価・結果 |

|---|---|---|---|---|---|

| 古典派理論 | 労働需給曲線 | 区別なし | 大恐慌の失業が説明できない(問題状況と認識しない) | ||

| ケインズ一般理論 | 労働需給曲線(一般化) | 非自発的な失業が問題であり、賃金操作では解決しない | 有効需要の増出が必須であると認識する | ||

| 本荘2019, p.7-1 | $ \frac{d \pi}{d q} = 0 $ | 貨幣賃金率・実質賃金率の逆向き変動の法則 | |||

| 本荘2019, p.7-2 | $ W = P \cdot Q \cdot S, \frac{d S}{d t} = 0 $ | 貨幣賃金率・実質賃金率の逆向き変動の法則 | |||

| 本荘2019, p.9 | $ \frac{d \pi}{d l} = 0 $ | ||||

| 本荘2019, p.12 | 岩田2013 第一の矢 | 量的・質的金融緩和政策 | ハイパワード・マネー増加するも、マネー・ストック増加せず | ||

| 本荘2019, p.18 | $ W = P \cdot Q \cdot S, \frac{d S}{d t} \neq 0 $ | ||||

| 本荘2019, p.18 | 雇用形態(正規・非正規) | ||||

■ 伊東光晴さんの本(2006)から

|

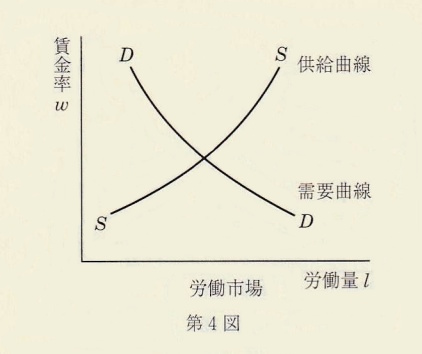

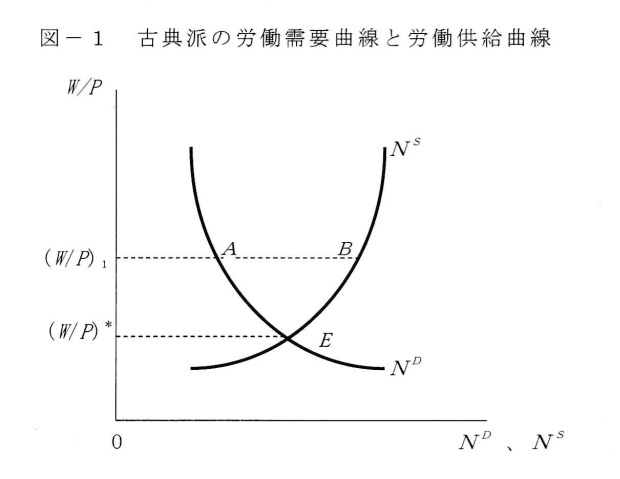

古典派の労働需給曲線

from p.61, 2006, 伊東 光晴 |

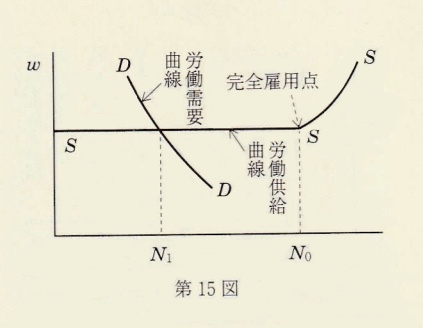

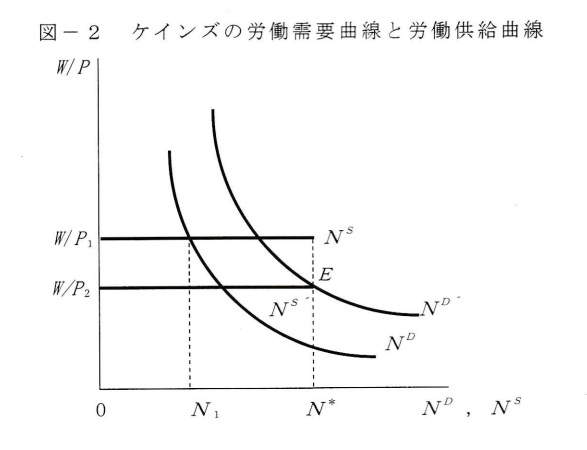

ケインズの労働需給曲線

from p.76, 2006, 伊東 光晴 |

群盲象を評す from Wikipedia |

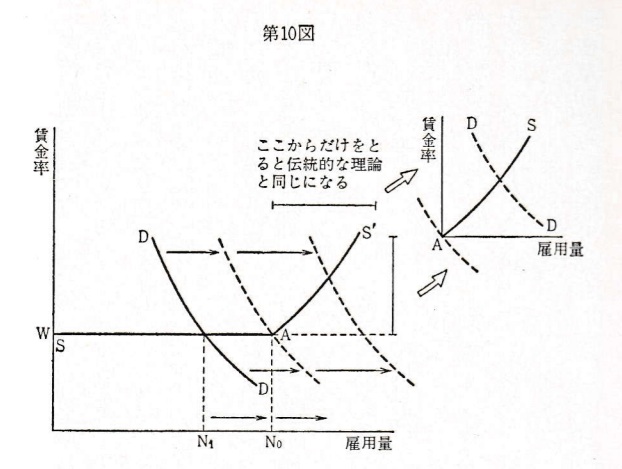

ケインズの労働需給曲線における古典派の説明範囲 from p.100, 1962, 伊東 光晴 (derived from L. R. Klein) |

|

■ 本荘さんの論文(2019)から

(Ⅰ) 賃金は労働の[価値]限界生産物に等しい。

The wage is equal to the marginal product of labour.

(Ⅱ) 一定の労働量が雇用されている場合、賃金の効用はその雇用量の限界負効用に等しい。

The utility of the wage when a given volume of labour is employed

is equal to the marginal disutility of that amount of employment.

|

from 2019, 本荘 康生 |

from 2019, 本荘 康生 |

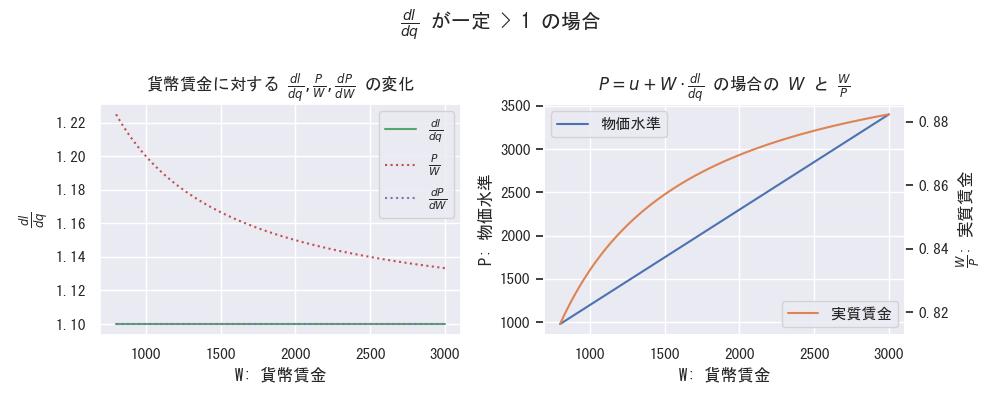

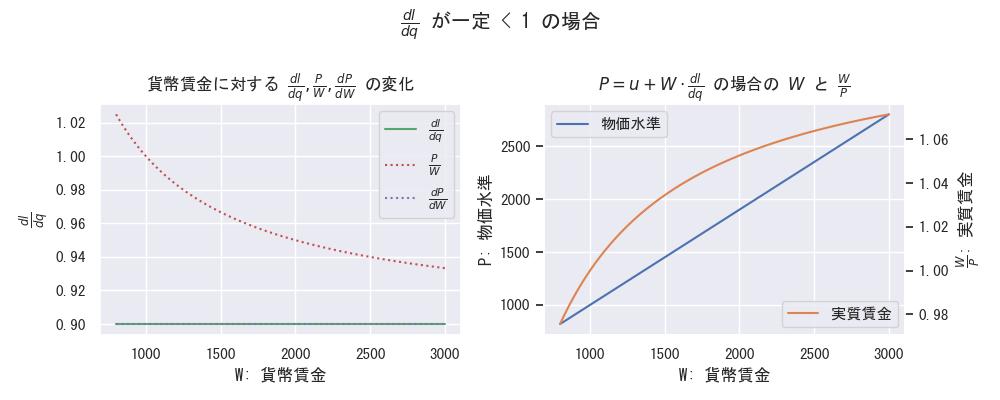

まず、貨幣賃金を $W$、物価水準を $P$ として、実質賃金の定義 $ Y = \frac{W}{P}$ から、

$ \frac{d Y}{d W} = \frac{1}{P^2} (P - W \frac{d P}{d W}) = \frac{W}{P^2}(\frac{P}{W} - \frac{d P}{d W}) $

すなわち、 $\frac{W}{P}$ と $W$ の変動の相反は、$ \frac{P}{W} < \frac{d P}{d W} $ のときに限って発生する。

次に、この条件と利潤計算式 $ \pi = P \cdot q - (FC + u \cdot q + W \cdot l)$ との関係を見るため、

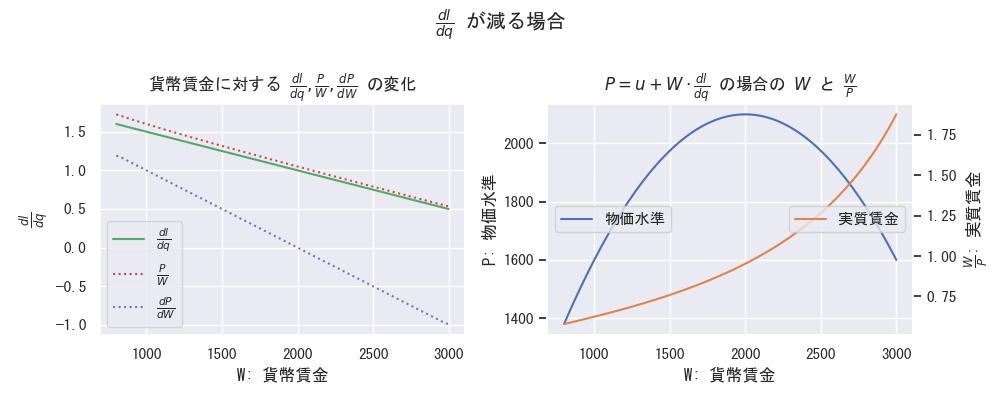

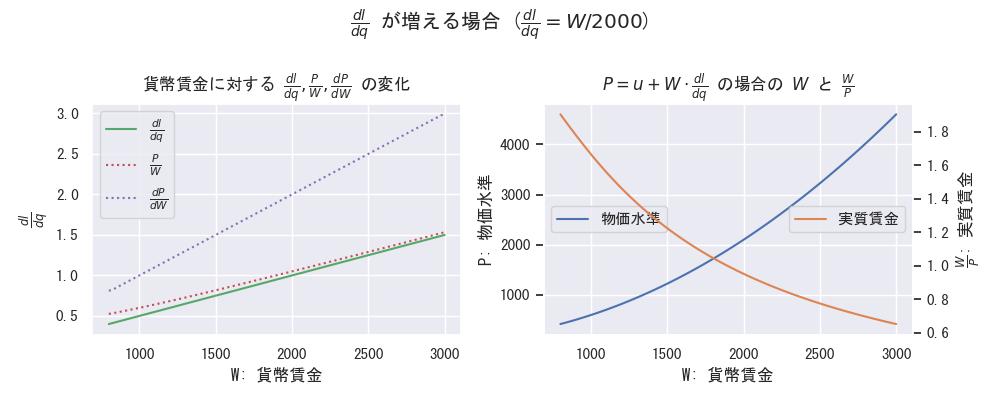

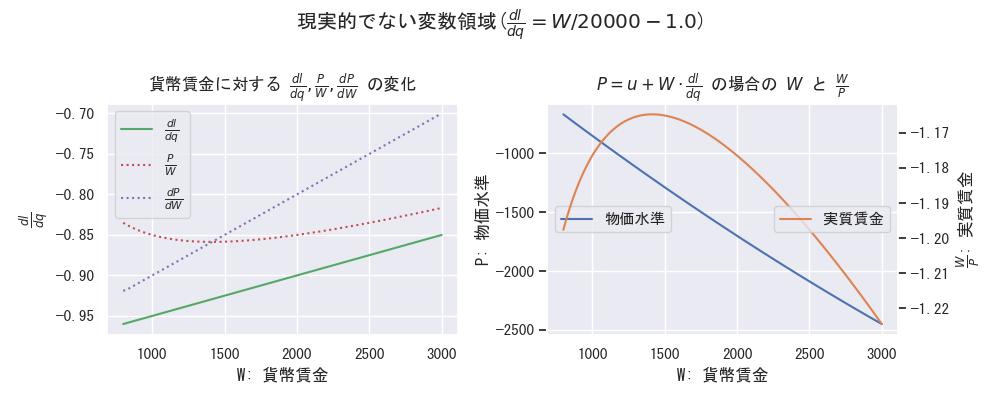

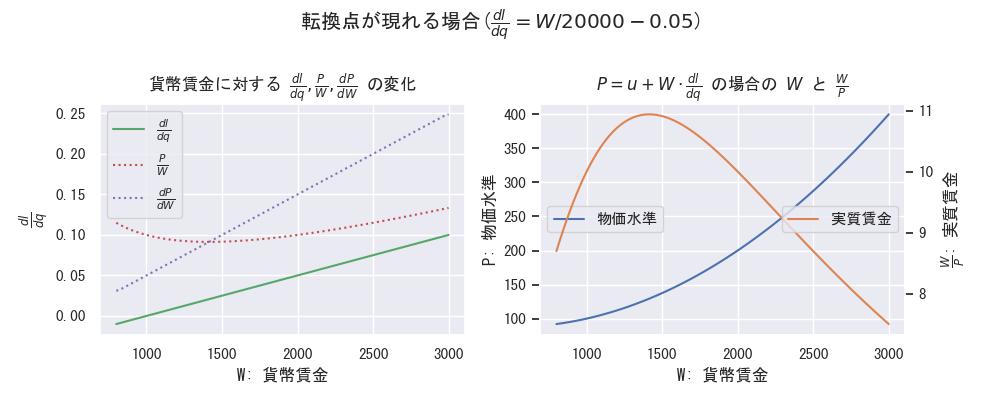

利潤最大化条件 $ \frac{d \pi}{d q} = 0 $ から $ P = u + W \cdot \frac{d l}{d q} $ を得て、

上記の相反条件は、$u$ が $W$ に依存しないと仮定すれば、$ \frac{d l}{d q} $ を使って、次のようにも書けるが、

$ \frac{P}{W} < \frac{d P}{d W} = \frac{d l}{d q} + W \cdot \frac{d}{d W}(\frac{d l}{d q}) $

右辺第2項の複雑さから、使いやすいものではないので、$ \frac{d l}{d q} $ を使った説明は分かりにくくなる可能性がある。

(すなわち、左辺で説明した方が分かりやすい)

|  |

|  |

|  |